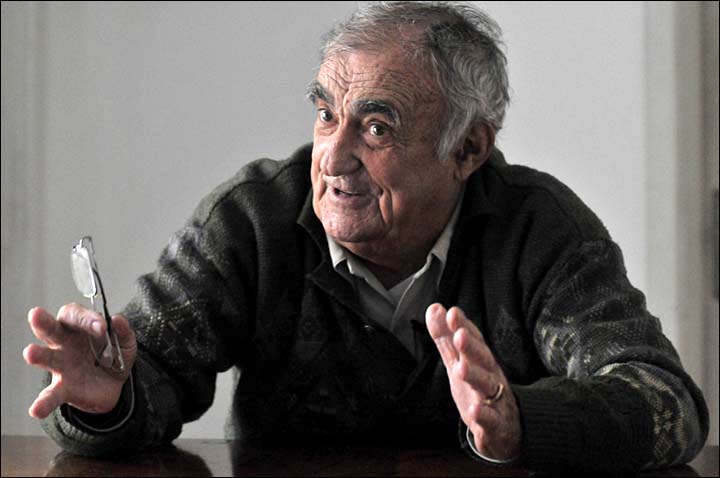

entrevista com luiz geraldo mazza

Jornalistas que escreviam sobre cultura na década de 60 em Curitiba deram seus depoimentos para o documentário “Teatro Político, uma história de utopia”. Entre os entrevistados, o jornalista Luiz Geraldo Mazza fala sobre jornalismo cultural exercido naquela época marcada pelas ideologias de esquerda, do nacionalismo e do comunismo e também pela irreverência nas artes e no jornalismo. Mazza escrevia na Coluna de Artes do Diário do Paraná e, em seu depoimento além de pontuar a análise crítica a respeito da arte engajada, conta casos pitorescos da rotina na redação do jornal.

O que era o jornalismo cultural que se fazia na década de 1960?

Mazza: O jornal sempre teve certa escora artística, literária desde a sua concepção. Por exemplo, o Diário do Paraná trouxe a técnica de diagramação através de um diagramador argentinho, o Benjamin Steiner. Era um artista de teatro, ficava representando trechos de Shakespeare na redação. Era um palhaço permanente. A redação do jornal era uma ribalta. Quem ilustrava as matérias? O Guido Viaro. Tínhamos outros, o Loio Pérsio que era da minha turma de Faculdade de Direito, um dos maiores artistas plásticos… Enfim, você tinha um ambiente todo propício para o envolvimento com todas as áreas, mas especialmente com as artes. Daí que surgiu um movimento de renovação artística que teve o Walmor Marcelino a frente deste movimento também. A gente utilizava a Biblioteca Pública e a gente debatia cinema, artes plásticas. Ia lá o cara explicar o que era o poema Processo. Eu me lembro que o Sebastião França colocou num quadro enorme a palavra SÓ. Aí ele falava: “vocês perceberam o espaço vazio, a idéia da solidão!” E assim ia para todas as áreas. Mas a grande beneficiária foi a área da comunicação visual. Já tinha uma arregimentação boa por causa de um espírito contestatório, dos que embarcavam numa linha mais moderna. O próprio diretor do jornal, o Adherbal Stresser mirava-se no Assis Chateuabriand, este belíssimo gangster internacional, de um talento e cultura excepcional.

Como nós fomos vitimas e atores, emissões e receptores da Guerra Fria, havia uma empolgação com as questões políticas. E éramos engajados demais, inclusive de uma temeridade o que fazíamos. Um jornal que era sustentado pela cafeicultura, os acionistas com dinheiro, nós fazíamos este mesmo jornal dando pau nos tubarões capitalistas. E deixavam isso acontecer até onde puderam. Até que acho que em 61 a direita se organizou… A esquerda era este tipo de coisa, essa boêmia, essa maluquice, essa dispersão! A organização da direita vinha em duas frentes: o Instituto Brasileiro de Ação Democrática que era do Amaral Neto e tinha o IPES que era do Golbery, a cabeça do golpe de 64. E o que eles começaram a fazer? Começaram a tirar as pessoas de esquerda dos jornais. Devia ter um esquema de financiamento para isso… Aí começa um breque na história.

Mas daí vieram os experimentos. O Adherbal achava que a gente devia descarregar toda esta verve para um suplemento cultural que era o Eduardo Virmond que editava. Neste caderno escreviam o Sylvio Back, o Bettega, o Loio Pérsio, a Violeta Franco… Maioria destas pessoas eram militantes de esquerda. Inclusive, nós ingressamos em peso na época no Partido Socialista, na época que o partido comunista estava na ilegalidade.

Quando chegou à União Soviética o Sputnik, eu saudei o Sputnik num poema sobre a cachorrinha Laika:

No ventre da lua sintética. Danka (cachorra) flutua e abana irizada de espírito renascente.

Volta e meia a gente ilustrava a página com colagens, colocava poemas de amigos. Era assim nosso cotidiano. Mas com esse negócio da política, aí vem os equívocos. Em 62 surge o CPC (Centro Popular de Cultura) da UNE, que era um negócio instrumentado pelo Governo João Goulart. Todo este contexto desta década, fomos tomando posições e éramos muito radicais.

Uma das tolices nossas na época era este prestigio que se faz ao chamado teatro político ou a arte engajada que é uma idiotice. Pois você veja o Preckhanof, o grande estudioso soviético marxista, ele mostra que essa história da arte pela arte e da arte chamada útil corre por circulo.

E a tua história no jornal como foi?

Eu era do Estado do Paraná. Era pago para escrever crônicas. Eu não tinha relação de emprego e o que os meus colegas ganhavam em um mês eu ganhava em uma crônica por semana. Eu tinha uns 23 anos. Quando veio o Diário do Paraná, o Adherbal Stresser me convidou e lá eu ocupei várias funções. No Diário tinha o pessoal de esquerda e outro pessoal mais à direita. E era uma briga entre nós. Eu mesmo perdi o emprego no Diário do Paraná por me envolver num troço puramente ideológico. O Adherbal Stresser ia para os Estados Unidos encontrar o Chateaubriand que estava dentro de um tubo de oxigênio, com derrame, um AVC pesado. E o Adherbal ia levar o jornal para ele.

Foi lá na redação o Vinholes, um comunista amigo nosso que era gerente da Livro Brás (que ficava ali onde era o Clube Curitibano) e levou para mim, uma Manifestação dele do movimento nacionalista. Resolvi colocar a manifestação no jornal! Para evitar que o secretário do jornal visse passei direto para um redator. E não é que sai na primeira página do jornal? Aí começou, veio o Emilio Zóla Florenzano, com uma cara de Madalena arrependida e pergunta quem é que tinha feito aquilo e tal. Todo mundo tava com medo de perder o emprego. Eu disse: “Vai lá para o Adherbal Stresser e diga que foi a redação!” E aí é que os caras ficaram com mais medo ainda. Mas logo depois já assumi que eu é que tinha feito.

A demissão foi uma coisa penosa pra mim, porque nós gostamos demais disso que a gente faz. É o trabalho e lazer juntos! O jornal é um negócio burlesco, um negócio maluco!

A gente fazia de tudo na redação, a gente dançava balé… O Benjamin Steiner que era um cara engraçadíssimo, um dia no meio do trabalho começa a tossir que parecia que estava tendo uma apoplexia! Era um artista! Fomos todos ao redor dele para saber o que ele tinha. Aí ele tira uma calcinha lá da garganta! O jornal era assim, quando você menos podia esperar acontecia uma doidice dessas.

E o que vocês escreviam era reflexo daquela época. Tinham algum cerceamento no Diário do Paraná…

A gente fazia o que queria, o que era de uma imprudência! E inclusive meio fascista. Eu vejo que você fala de Brecht. O Brecht era um cara que tem toda uma história e talento que não se pode negar, mas, por exemplo, aquele texto dele Analfabeto Político… Aquilo lá é a coisa mais fascista! Fascista por que éramos uma fábrica de ideologias. A gente perde até um pouco de humanidade. Você começa a ser intolerante, perde a noção do outro.

Mas hoje o jornal é diferente… tem toda uma organização, perdeu aquela confusão que era, perdeu os bêbados nas redações, aquela irreverência.

Falando nisso, lembro de um dia no jornal o Ronald Stresser, filho do Adherbal. O Ronald marcou um encontro com uma negrona lá no jornal. E ele não chegava. Pra não a deixarela esperando, ligamos o rádio e cada um dançava com ela. O cara da diagramação tinha uma bronca com o pessoal da redação e nos denunciou para o Adherbal. Chegou de manhã fomos chamados para uma reunião e ele começa a perguntar. Então o Virmond fala: “Seu Adherbal foi o seguinte: logo depois do balé do Mazza…” Porra, balé do Mazza! Deu impressão que era o verdadeiro Teatro Revista na redação. Aquilo tudo era uma coisa maravilhosa!

Naquela época se discutia muito a função social da arte. Pra você, é possível dizer qual é a função?

Toda arte tem função social. O engajamento pode ter sentido em uma época, como em outro pode não ter. E pode também produzir má arte. Eu prefiro Ferreira Gullar não comunista escrevendo abstrações, por exemplo. Mas naquela época a arte falava destas coisas que nós discutíamos, e como não tinha rebate, ficávamos nos debates entre nós. Acabou que virou menos arte e sim uma fábrica de ideologias.

Teve o movimento de Teatro Político aqui em Curitiba que defendia a arte engajada. Um grupo que começa fazendo uma peça do Vianinha sobre a Revolução Cubana…

O Walmor Marcelino era dessa turma do teatro político em Curitiba. Era um apaixonado, o Walmor morreu apaixonado. Tudo aquilo que eu via de equívoco, ele não via. Agora à distância a gente vê que também tinha outro lado… as pessoas que faziam aquilo achavam que estavam revolucionando. Como eu quando ia para um comício… nós não conseguíamos colocar dez pessoas na rua! A gente achava que estava falando urb at orbe que nem o Papa para uma multidão! Mas tinha meia dúzia nos escutando.

Eu me lembro de debates na redação também sobre estes temas. Um deles sobre uma peça do Vianinha, Chapetuba Futebol Clube. O René Dotti escreveu um artigo analisando só pela ótica do futebol (a peça é sobre dois times de futebol e o pano de fundo é a divisão de classes) Claro que era uma alegoria! Mas aí a turma do jornal colocou no debate a questão da luta de classes. Aí veio o Jairo que foi cassado nacionalmente (eu também fui cassado, mas só que provincianamente) e escreve outro artigo pra rebater o do René Dotti, com o titulo “Chapetuba não é futebol”. E no final das contas quem “jogou futebol” pra nos defender na ditadura foi o René Dotti.

Então tinha de tudo… o Walmor com aquela ânsia de abraçar as idéias da esquerda, falava e escrevia sobre Brecht, Stanislavski…nada com muita profundidade, até porque ele, como eu, era jornalista e temos isso. Jornalista não aprofunda, fica na superficialidade… Diferente de agora, que tem uma turma boa. Tem esse rapaz que escreve nas sextas feiras na Gazeta, aquilo é literatura, é jornalismo do Gay Talese…

Mas eu me lembro do Walmor que esteve á frente de algumas peças, como por exemplo, Os Justos de Albert Camus. Inclusive ele foi criticado duramente pela francesa Madame Garfunkel, uma mulher culta que conhecia a obra de Camus. Ela criticou por que eles alteraram inclusive o comportamento do personagem. Ela deu um cacete! Mas isso tudo era bom! Era um experimentalismo interessante.

Como você caracterizaria este movimento na época?

Acho que era algo que estava respondendo a um sentimento do momento. E aí surgem várias instituições ideológicas, com o ISEB e também o CPC da UNE. O CPC era o ISEB voltado para arte. Tem suas vantagens e equívocos decorrentes do rigor da posição que mantinham. E não dá para desconsiderar a importância. Nós naquela época nos reuníamos na biblioteca e inventamos várias coisas como o Clube do Cinema… E até nisso era uma complicação. A gente defendia o cinema do realismo italiano, o resto não valia. Até chegar a Nouvelle Vague francesa levou tempo. Pra você ver como era complicada essa coisa de arte engajada!

E esse momento deixou alguma herança?

Acho que você não pode abominar algo que fez. Dizer “Ah eu era um palhaço”. Mas cabe fazer a autocrítica e saber que estávamos vivendo um momento, a história. Quando os americanos queriam executar o Casal Rosemberg acusados de transferir segredos nucleares para a União Soviética, acontece uma assembléia no Centro Acadêmico Hugo Simas, de Direito da Universidade Federal. Ai vinha a direita dava cacete…daí sabotavam, desligavam a luz. Mas sabe o que nós queríamos? Mandar um telegrama pedindo a comutação da pena. Ficamos até de madrugada lutando feito bárbaros, mas no final conseguimos aprovar o telegrama. Aí saímos na rua , caindo o orvalho da madrugando e fomos cantando a Internacional…Isso acontece até hoje, ou seja, não mudou nada. Mas era importante fazer parte daquilo tudo! Foi um momento vivido!

Voltando para a cena cultural da Curitiba dos anos 60. Quem você apontaria como destaque no teatro desta época?

Tinha o Oraci Gemba, um cara que era comunista, foi diretor do Teatro Guaíra, era bancário e sempre participava dos debates políticos. Porém, soube separar isso no trabalho artístico, tinha um cuidado com a estética e foi completamente diferente do que fez este pessoal. Tinha também o Jiomar José Turin, fez o teatro universitário aqui com o Armando Maranhão – que era um grande animador do teatro. Mas isso vem antes de 50 e cresce. Minha irmã Marlene Mazza era do teatro e uma época a Sociedade Paranaense de Teatro se reunia na casa onde eu morava. Aparecia lá o Ary Fontoura, o René Dotti, o Sinval, o Mauricio Távora e tantos outros. Mas esse povo todo que já fazia teatro desde 50 não tinha preocupação política. Essa preocupação vem com o acirramento da Guerra Fria… daí sim, se na Universidade eu não falasse em revolução eu levava vaia! Você veja o que aconteceu nos Festivais de Música, se as engajadas não ganhassem… Tinha que ganhar lá o Pra não dizer que não falei das flores. E a melhor do Geraldo Vandré não é esta, é Disparada!

Vídeo: Tulio Viaro – Fotos: Gilson Camargo – Entrevista: Ana Carolina Caldas

entrevista para TV UFPR sobre documentário “Teatro Político, uma história de utopia”

Ana Carolina Caldas, pesquisadora e produtora responsável pelo conteúdo do documentário “Teatro Político, uma história de utopia” concedeu entrevista para a TV UFPR. Ana Carolina baseou o documentário na sua dissertação de mestrado defendida pelo Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná. Confira a entrevista no 2º bloco, clique aqui

entrevista com marly genari

Marly Genari é médica e integrava na década de 1960 o Comitê Estudantil do Partido Comunista. Conta em seu depoimento que a participação no movimento de teatro político serviu para que tivesse a certeza de que a arte é fundamental para conscientizar o povo de sua realidade. Relata que a experiência no teatro de rua, em cima de um caminhão, pode ter servido mais a eles, jovens atores amadores, do que para as platéias nas ruas, praças e até em saídas de jogos de futebol. Coincidência ou não, sua filha Ana Rosa é em Curitiba importante atriz engajada no teatro de rua.

Cada um com o seu momento. A gente fazia uma tentativa de sensibilizar o povo para prestar atenção aos desmandos políticos e que haviam outras alternativas. Como a gente era comunista, a alternativa era o regime comunista, era Cuba…

Eu era da juventude comunista. Havia então uma necessidade de comunicar que existia uma diferença que poderia modificar alguma coisa, que melhorasse a vida do povo. O teatro era a forma mais redundante de fazer isso, de comunicar, então a gente reunia o nosso pessoal no caminhão e através do teatro falava de questões políticas e sociais, as alternativas e principalmente como o povo poderia ajudar a modificar aquela situação, de fazer justiça social.

Eu estudava medicina na época, então a maior parte dos que faziam este teatro eram universitários, e éramos do Comitê Estudantil do Partido Comunista. Era uma coisa de querer fazer justiça. Quando eu era bem menina, fazia ainda o ginásio, eu já lia muito sobre Marx. E meus irmãos, todo mundo lá em casa estava preocupado com as questões sociais.

Em 1959, Euclides Coelho de Souza (o Dadá do Teatro de Bonecos) era da juventude comunista em Curitiba e uma das tarefas a que se propôs foi a criação de um grupo de teatro com atores e estudantes. A história começa quando a advogada Terezinha Garcia (da direção do PC), a partir de uma notícia do Jornal O Semanário sobre a apresentação da peça “Patria o Muerte”, de Vianinha, no Rio de Janeiro, sugere a ele que montem a peça para divulgar a Revolução Cubana na cidade. Marly se integra ao grupo que sai com um caminhão fazendo o que chamavam de “representações comícios”.

Nós éramos jovens e tinha no partido o pessoal mais experiente, advogados, jornalistas, várias pessoas com formação mais avançada que a nossa e, naturalmente, mais informados que nós. Foram eles que nos trouxeram a idéia do teatro de rua, de subir em caminhão para fazer teatro. Criamos um grupo chamado Teatro do Povo. Trouxeram inclusive uma pessoa que era do Rio Grande do Sul para ajudar na montagem da peça (o jornalista Walmor Marcelino), essa pessoa nos ajudou a ter o conhecimento do que a gente chamava de representação relâmpago.

Os dirigentes queriam a força da juventude que era muito presente. Então eles de alguma forma usavam sim para os fins políticos nosso poder de comunicação e de convencimento. Por isso eles se preocupavam muito em a gente saber das coisas. Até nas dependências da Igreja do Largo da Ordem a gente teve aulas de marxismo…

Eu me lembro que o caminhão tinha uma rampa para gente subir e descer rapidinho. E o nosso figurino eram placas. Então o Batista tinha a placa na frente, daí tinha o Che Guevara, o Fidel Castro…

E tinha também “o povo”, que eu fazia parte. A gente ficava atrás, com a plaquinha que dizia que a gente era povo. E nós sempre falávamos em coro, porque era para dar a voz forte do povo! Éramos umas cinco ou seis vozes nesse coro que tinha que se contrapor com as vozes únicas daqueles outros personagens. Era sobre Revolução Cubana, sobre a decadência do Fulgêncio Batista. Eu me lembro deste personagem que era muito sofisticado e dizia que queria reunir as pessoas nos salões cor de rosa, depois no salão azul, no amarelo. E, isso mostrava a sofisticação dele, a frivolidade e o povo atrás reclamando e gritando por suas necessidades e por uma modificação.

A gente se reunia para preparar isso e as falas eram muito importantes. Insistiam muito na fala, nos acentos, na boa pronúncia. O mais importante era expressar as idéias. A representação de fato era mínima, era a palavra mesmo. A coreografia, os movimentos eram feitos em cima de um caminhão então não dava para exigir muito.

Uma vez a gente esperou a saída de um jogo de futebol e nós ficamos na frente do estádio. O pessoal saindo e a gente já estava pronto para começar. Era um prazer fazer teatro. Além de levar a informação para o povo, era muito gostoso tudo aquilo. Eu lembro que o convívio entre nós também era muito prazeiroso. A gente ria muito um do outro.

A gente achava que porque começou na América a Revolução, a gente tinha que acabar com essa coisa dos Estados Unidos mandar no Brasil. Por isso quem era comunista não podia ouvir música americana, apesar de eu gostar muito, dançar rock feito louca! A patrulha ideológica era terrível! Mas, a gente achou sim que iria também acontecer no Brasil…

Walmor Marcelino escreve em seu livro “Malvas, Fráguas e Maçanilhas”, que entre as companhias teatrais que iniciaram encenações em bairros, o Teatro do Povo (grupo que surge no Partido Comunista) surgiu dando maior ênfase ao político, queria ser um teatro político e popular. Os recursos das placas dizendo quem era quem demonstrava maior preocupação em prestar a informação ao público mais do que a estética propriamente dita. Apesar de ser esta a intenção desejada por Walmor, para Marly não é possível dizer se o que faziam chegava e conscientizava de fato ao público.

Eu era o povo, a nossa fala era curta e quem contava mais a história eram os outros personagens, por isso dava para perceber melhor a reação da platéia. Eles ficavam muito ligados, mas, eu não tenho certeza se eles faziam a sobreposição da situação que talvez eles estivessem vivendo com a história da peça. A gente não conversava no final, não queríamos nos expor muito. A gente saía rápido dali… porque naquela época o Partido Comunista não era reconhecido, nós reivindicávamos a legalização do partido e tinha toda aquela propaganda que comunista comia criancinha, essas coisas todas… na verdade, o povo em si não gostava muito de história de comunistas… então a gente defendia a história de Cuba demonstrando que quem reivindicou a mudança naquela ilha foi o povo, o camponês, o operário, o estudante que passou a ter voz ativa na sociedade.

A politização das artes na década de 1960 criou também o que podemos chamar de teatro circunstancial, ou seja, um teatro que naquele momento, tinha quase que como dever explicitar conteúdos políticos devido ao apelo do engajamento à causa do nacional popular. Há quem tenha caracterizado isso como romantismo. Marly concorda com a tese, mas acha que era e é próprio da juventude e da época. Apesar da reavaliação crítica sobre a experiência, afirma que tudo valeu a pena.

Eu diria assim que era uma visão muito romântica, era um sonho. Como jovens acreditávamos que poderíamos mudar alguma coisa, e as pessoas mais velhas que traziam a informação para gente eram incentivadoras disso. Também eles eram sonhadores. Isso foi muito importante para mim. Nunca deixei de ter um olhar social, tanto profissionalmente como pessoalmente. No tempo em que a gente freqüentava as reuniões da juventude comunista, tínhamos aula de antropologia, sociologia, pessoas importantes vinham dar estes cursos. E, isso a gente carrega para sempre por que conhecimento é uma fortuna! Sempre valeu a pena… eu nunca deixaria de aconselhar os jovens a sonhar….

E para você, existe função social da arte?

Eu vou só citar um fato. Quando eu ainda morava no Acre, foi criada a Faculdade de Medicina por lá. E a Ana Rosa, minha filha disse: “Ô Mãe, essa história de faculdade de Medicina tinha que estar em segundo plano, porque o que modifica uma sociedade é a arte; eu faria uma Faculdade de Artes! Eu falei, ela tá certa, e olhe que eu sou médica. Médicos dava para levar tantos quantos fossem necessários, era só pagar um bom salário. Mas, primeiro a Faculdade de Artes, todas as artes. Pra modificar, para levar conhecimento, ampliar o universo cultural do povo.

Vídeo: Tulio Viaro – Fotos: Gilson Camargo – Entrevista: Ana Carolina Caldas

Nota: Posteriormente, o Teatro do Povo – grupo constituído junto ao Partido Comnista se transforma em Sociedade de Arte Popular, agora tendo á frente o jornalista Walmor Marcelino, decide se tornar independente do partido. Com esta nova formação, montam a peça “Os Subterrâneos da Cidade”, escrita e dirigida por Walmor. Depois encenam as peças “A Prostituta Respeitosa” e “Os Justos”, no intuito de se tornarem um grupo teatral e aprofundarem os seus conhecimentos, organizam um curso no Teatro Guaíra, para eles mesmos e outros novos interessados. A imprensa local, em 1961 noticia o encerramento do primeiro curso intensivo da SAP, com a duração de um mês, abrangendo aulas de dicção, inflexão, esgrima, figurino e interpretação, contando com a participação de doze alunos: Newton Carlos Grillo, Anita Karvat, Alceu Wildner, Leonidas Moscibrocki, Oraci Gemba, Dorval Gago Lourenço, Josus Barbosa, Wilza Previde, Alcidino Bittencourt Pereira, Euclides Coelho de Sousa, Maria Rachel Sovinski, Maria José de Oliveira e Zélia Passos.

entrevista com zélia passos

Zélia Passos é formada em Pedagogia e tem mestrado em Sociologia. Foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) no Paraná. Na década de 1960, antes de entrar na Faculdade de Pedagogia, conheceu a experiência da Sociedade de Arte Popular (SAP), grupo que fazia teatro político na Curitiba de então. Ela frequentou em 1960 no Teatro Guaíra o curso ofertado por Walmor Marcelino, um dos fundadores da SAP. Atuou, em 1961, nas peças “Subterrâneos da Cidade” (escrita por Walmor Marcelino) e em “Os Justos”, de Albert Camus.

ZÉLIA: Naquela ocasião eu tinha recém concluído o que hoje seria o segundo grau e estava numa crise pessoal. Não sabia que curso fazer. Ora pensava em Biologia, depois em Letras, ora em Matemática… e, por outro lado estava ficando noiva, mais interessada em casar e ainda com a perspectiva de com o Edésio se formando, nós irmos para o interior. Somando tudo isso, eu fiquei sem estudar. Eu não tinha pai, queria trabalhar, ter independência e não depender dos meus irmãos, então optei em trabalhar neste ano e a minha irmã mais nova é que soube que haveria um curso de teatro no Guaíra e se interessou, mas, ela não poderia ir sozinha… na minha casa quando uma ía a outra tinha que acompanhar. Então no início eu fui acompanhando a minha irmã. Ela desistiu do curso e eu é que continuei.

Nosso professor era o Walmor Marcelino e foi lá a primeira vez que eu o vi. Conheci o Euclides (Dadá) e outras pessoas que já vinham da experiência da Sociedade de Arte Popular. Tudo era uma grande novidade para mim. Porque ela ia desde esgrima até declamação, esquetes improvisadas… e a maioria das aulas eram dadas pelo Walmor. Inclusive relaxamento. Eu me lembro bem que ele nestas aulas dizia assim: “lembrem como o gato faz na hora em que ele vai dormir, ele se espreguiça…” imagina, o Walmor com a carranca que ele já tinha na época, nos dava estas aulas…”

Depois encenamos a primeira peça que foi a “Subterrâneos da Cidade”. Eu fui a mulher do líder operário. A gente treinou pouco tempo, fizemos um ensaio numa sala. Não era ensaio em palco. Fizemos um só ensaio no Guaíra. Algo feito com muito esforço e a toque de caixa.

Eu me lembro do impacto de entrar num palco lotado, que ainda estava em construção (a apresentação aconteceu devido as comemorações do dia 1 de maio de 1961 e a platéia era predominantemente de trabalhadores). Nos nossos ensaios que eram em lugares pequenos não havia problema de impostação de voz, e ali no palco a gente tinha que gritar, porque o teatro ainda tinha muito elemento vazado. Eu não sei inclusive se os que estavam mais longe se conseguiram ouvir o texto. A gente só ouvia da coxia o pessoal gritando pra gente: “Mais alto! Mais alto!”

ZÉLIA: Eu participava de algumas discussões da Juventude Estudantil Católica (JEC), eu já tinha esta preocupação social. E a peça ” Subterrâneos da Cidade” tinha este mote da divisão de classes, tinha um tom até panfletário, mas aquele panfleto eu assinava embaixo, embora ainda não tivesse muito conhecimento. Era mais por sensibilidade a estas causas.

Agora, esse curso de teatro, embora de pequena duração, pra mim ele foi marcante. Eu tinha um problema de voltar para casa sozinha à noite. Muitas vezes eram o Walmor e o Euclides que me levavam até em casa. E, nós íamos em altas discussões. Eles eram grandes provocadores. Então eles faziam de tudo para desmontar todas as minhas idéias de uma pessoa jovem que sabia muito pouco do mundo e, por outro lado estava ávida para conhecer tudo isso. Eu tinha uma grande paixão pela literatura e eles me provocavam muito por conta das coisas que eu lia! Eu ainda tinha uma leitura relativamente supervisionada pela minha mãe. Também estava começando a descobrir, por certo fruto do momento, a questão do existencialismo. Mas eles dois não me levavam muito a sério. Era sempre num tom provocador.

Logo depois a gente começou a ensaiar “Os Justos” e eu me apaixonei pelo texto. Eu tinha uma participação apenas, nos dois últimos atos (a peça tinha cinco atos), mas, eu ía aos ensaios desde o início porque eu gostava de ouvir o texto, e era um texto revolucionário, com toda uma questão existencial dentro dele.

“Os Justos”, se não me engano a gente já ensaiava no pequeno auditório. Eu me lembro que teve um acontecimento muito triste. Um dos atores que fazia, acredito que o personagem central, o líder, o revolucionário principal com o nome de André, morreu afogado na praia de Caiobá. Aí então o Walmor Marcelino assumiu este papel. Esse personagem era tão lindo! Eu ainda nem era casada, nem tinha filhos, mas eu já sabia que meu filho iria se chamar André, porque ele era o protótipo do homem justo, benevolente, corajoso que a gente só podia admirar. Então eu queria esse nome para o meu filho.

Aí nós concluímos a peça e fizemos uma apresentação no Guaíra e algumas em bairros, em associações. Eu tenho dificuldade em te dizer se houve impacto junto aos expectadores, era uma peça bastante filosófica. Talvez impacto mais para o meio intelectualizado, mas ela tratava de um tema muito humano que era um atentado de protesto contra o que simbolizava a classe dominadora. Para nós a peça foi uma oportunidade de alargar os horizontes, saírmos de textos mais simples, de falas mais simples, de temas cotidianos para um texto mais denso.

Se o que a gente pretendia era poder levar informação à população mais pobre, não sei se a gente conseguiu. Mas, nós que participamos, nós tivemos um salto. Um salto que marcou e definiu muita coisa na nossa vida. Foi de uma riqueza extraordinária.

O movimento de teatro político liderado por Euclides Coelho de Sousa (o Dadá) e o jornalista Walmor Marcelino, depois se transformou no Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC). Em todo o Brasil a União Nacional dos Estudantes debateu Reforma Universitária e formou vários CPCs, com o objetivo de, através da arte conscientizar o povo sobre temas como cultura nacional, popular e a luta contra o imperialismo. Depois da sua passagem pelo grupo, Zélia Passos voltou-se para os estudos na Faculdade de Pedagogia e iniciou sua militância no movimento estudantil.

ZÉLIA: Depois de “Os Justos” eu me casei. Foi no comecinho de 1962 e fiz vestibular logo depois. Quando eu decidi que curso eu ia fazer, foi uma decisão com muita segurança. Eu me dei conta de que era educação que eu queria estudar. Na educação me interessava o tema em geral. As questões da psicologia, de como se dá o aprendizado, e ainda por cima eu fiquei grávida logo em seguida, então esse é um tema que eu estava vivendo também, de querer entender o universo da criança. E o tema de educação de adultos, que foi tema da campanha contra o analfabetismo do Governo João Goulart não aconteceu de imediato na faculdade. Nesse momento o CPC Nacional veio fazer algumas apresentações aqui, mas, o meu contato se deu mais como estudante, inclusive eu comecei a participar do movimento estudantil.

Eu estava no segundo ano quando a gente começou a discutir… o Paulo Freire esteve aqui, esteve conosco da Pedagogia também. Nós formamos um grupo. Estudávamos entre nós o Método Paulo Freire. Eram poucos professores interessados no tema. O Curso de Pedagogia na época era um curso muito formatado. O novo era mais difícil de impregnar. A professora mais aberta era a Eny Caldeira.

Durante o Governo João Goulart, os CPCs estabeleceram uma parceria com o governo e entraram na Campanha Contra o Analfabetismo deflagrada pelo presidente João Goulart. Aqui em Curitiba, o Dadá que já havia formado o CPC local e introduzido os bonecos nas atividades, faz parte da campanha assinando um convênio com a Prefeitura de Curitiba, porém, o tempo foi curto e interrompido pelo Golpe Militar. Mas foi justamente neste momento que Zélia Passos retornou ao grupo.

ZÉLIA: Era mais este grupo de estudantes, alguns ligados a Juventude Universitária Católica (JUC), quando o CPC Nacional começou a discutir isso aqui, o CPC daqui não nos arregimentou para esta discussão de alfabetização com eles. No terceiro ano da faculdade, com este grupo de discussão sobre Paulo Freire, nós estávamos nos preparando para ter esta experiência de começar um grupo de alfabetização, mas, logo depois veio o golpe… nesta ocasião que estávamos nesta ebulição sobre o método Paulo Freire, o pessoal do CPC daqui me convidou novamente.

Estava de manhã em casa fazendo almoço, cuidando da minha filha, era dia 1 de abril e eu fui para a reunião antes de ir para faculdade, passei lá na sede do CPC e foi quando encontrei a sede lacrada com um soldado na porta. Neste momento é que eu tomei conhecimento do golpe militar.

Só mais tarde, durante os “anos de chumbo” foi que Zélia juntamente com os amigos Aurora Laroca e João Urban, desenvolveram o método, conseguiram formar um grupo de adultos trabalhadores numa vila no Pilarzinho e em um ano atingiram o objetivo de alfabetizá-los.

ZÉLIA: Daquele grupo remanescente da Pedagogia, já durante o golpe, uma outra colega a Aurora Laroca e eu , mais o fotógrafo João Urban, começamos a preparar os materiais para alfabetizar adultos. Escolhemos um lugar para gente começar o trabalho aqui no Pilarzinho, na primeira vila feita pelo BNH, logo depois do golpe. Levamos meses nos preparando, o que coincidiu com a construção das casas. Fizemos uma pesquisa do universo cultural daquela população junto com a mudança daquelas pessoas para lá. Em tempo recorde as casas foram construídas, de madeira, e já no segundo semestre de 64 começaram a ocupar as casas. Funcionários da prefeitura é que foram morar neste lugar. Fizemos a pesquisa com aqueles moradores, fizemos entrevistas com eles para então podermos definir as palavras geradoras e organizarmos os slides. O Método Paulo Freire tem um primeiro bloco onde se discute o conceito de cultura antes de se começar a alfabetização e é quando se discute que a cultura é tudo o que é criado pelo homem. Portanto se aqueles trabalhadores criam coisas aquilo é fruto da sua cultura. Trata-se de uma discussão inicial para o reconhecimento do conhecimento que todos temos. Não são piores do que as que sabem ler, só não tem os instrumentos, a leitura e a escrita.

A gente contava com uma série de limitações financeiras, eramos estudantes e tal… fomos ao Mobral, que era o curso oficial de alfabetização na época da ditadura, nos oferecer para dar aula, eles aceitaram e a gente propõs que fosse numa escola do Pilarzinho. Aí eles nos emprestaram um projetor de slides, que era o que nós precisávamos para dar aula lá na vila. No Método tem uma série de slides para debater o conceito de cultura, as palavras geradoras, etc. O Urban faz os slides com as palavras geradoras… e aí nós fomos de casa em casa fazer os convites. Foram 100 casas, até que conseguimos fazer um grupo com moradores interessados em se alfabetizar.

Eu me lembro que a primeira palavra geradora era “panela”. Tinham também lote, casas, e outras. Ficamos praticamente um ano trabalhando ali. Houve uma evasão razoável, mas quem ficou aprendeu a ler e escrever. Ao final, eu me lembro de nós três conversando: “E agora, conseguimos!” E nós nos demos conta de que quem mais aprendeu fomos nós. Com todo o sacrifício de ir até lá, de noite, no frio… mas, era muito, muito gratificante. Primeiro porque nós não sabíamos nada, esse foi o primeiro aprendizado. A gente viu que tinha que começar o curso de Educação de novo e vimos que a vida daquele povo era muito mais rica do que a gente julgava.

A gente chegou lá achando que, por não saber ler eles tinham pouquíssima informação. E ali a descoberta da riqueza do universo deles. A maioria, imigrantes, acho que todos eram. Todos estavam vindo de situações mais difíceis e achavam aquela situação melhor… e víamos que era uma situação muito difícil! Doença, insalubridade no lugar, enfim… aquilo foi um choque de realidade que os livros aos quais nós tínhamos buscado informações não tinham sequer vislumbrado.

Ainda na ditadura militar, Zélia recorda de mais duas experiências relativas à educação. Escolas clandestinas formadas por militantes de esquerda com o intuito de salvaguardar a formação dos filhos, no entanto, as escolas foram fechadas sob a alegação de que eram subversivas.

ZÉLIA: Nós nunca nos exilamos. Ficamos clandestinos aqui no Brasil. Com o golpe e o fim dos CPCs da UNE, o Euclides e algumas pessoas ligadas ao Partido Comunista, resolveram montar uma escola, chamada Pequeno Príncipe. Minha filha foi aluna e depois a escola foi fechada, os professores fichados. A alegação era de que era uma escola subversiva e que ensinavam marxismo.”

Depois de dez anos quando eu tive o meu segundo filho, o André, nós montamos outra pré escola, uma cooperativa de pais que se chamava Oficina. E aconteceu a mesma coisa pela mesma acusação, de que estávamos tentando reorganizar o Partido Comunista e que estaríamos ensinando marxismo, que era uma escola subversiva. Então ela foi fechada e várias pessoas foram presas. No final das contas, meus dois filhos são subversivos de acordo com isto tudo!

Vídeo: Tulio Viaro – Fotos: Gilson Camargo – Entrevista: Ana Carolina Caldas

entrevista com alcidino pereira

Alcidino Bittencourt Pereira, atualmente é diretor da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, no Governo do Estado do Paraná. Na década de 1960, estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, integrou o movimento de teatro político. Entrou para o curso do Teatro Guaíra ofertado pela SAP – Sociedade de Arte Popular (companhia teatral dirigida por Walmor Marcelino) e chegou a encenar a peça “A Prostituta Respeitosa” com o grupo. Alcidino destaca que o mais importante nas peças ensaiadas, não era tanto a representação, mas muito mais a mensagem dada.

Com a influência do Walmor nós passamos a estudar, por exemplo, Camus e passamos a centrar as discussões mais nessa temática existencialista que permitiu aprofundar e não ficar somente nas figuras estereotipadas. Era totalmente gratuito e não havia nenhum profissionalismo nisso. Era voluntário mas que exigia estudo e dedicação.

Marcou tanto esta experiência que anos depois, no meio operário na Baixada Santista eu tentei reproduzir adaptando ao contexto de Cubatão e nas vésperas do golpe militar repetir essa mesma metodologia, que era uma simplificação, na medida que você não se preocupa muito com a individualização dos personagens, mas, com a caracterização de protótipos representando segmentos sociais.

Nó tivemos alguns treinos com um pessoal que fazia teatro no Rio de Janeiro. Foi extremamente útil, mas a nossa preocupação não era seguir uma carreira teatral. Era muito mais uma maneira de promovermos eventos políticos. A intenção era puramente de agitação política.

O importante para mim era falar claramente e com uma boa dicção dizer o que tinha que dizer. O texto era muito mais uma denúncia, essa era a preocupação central. Não era com a construção do personagem nem com a trama dramática.

Os anos 60 são conhecidos como momento de grande efervescência político-ideológica. Os temas do nacionalismo, anti -imperialismo e a defesa do povo como protagonista social estavam presentes.

Era uma época de grande agitação política, eram campanhas contra carestia, movimentos feministas em praça pública, na Tiradentes, Rui Barbosa nós nos organizávamos. Procurávamos ter uma visão global da influência do capital estrangeiro, a economia nacional, aos obstáculos ao desenvolvimento e forte conotação social. Eram os temas com que nós nos sensibilizávamos. De toda maneira foi uma experiência marcante numa época de grande conflitos sociais, grande polarização com a Guerra Fria. Havia o anti comunismo e aquilo tudo não nos amedrontava, muito pelo contrário. O entusiasmo juvenil era o que nos empurrava para o engajamento mais conseqüente.

Alcidino destaca que o teatro político trouxe para os jovens universitários a sensibilização para as questões sociais. Mas para ele, o seu contato com a realidade permeada pelas injustiças sociais se dá antes do seu ingresso no teatro, e foi o que fortaleceu sua decisão em investir neste tipo de mobilização.

Como aluno de Direito, o meu caso especifico, eu como solicitador acadêmico fui para Campo Mourão para ter um pouco de experiência. Na companhia de um advogado já podíamos exercer a profissão. Devido á minha inclinação eu fui direto procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e ali em pouquíssimo tempo eu me dei conta da dimensão social e de toda a problemática colocada. Ser advogado trabalhista e de trabalhadores rurais era enfrentar a prepotência, a violência … sobretudo numa região como Campo Mourão, com tradição inclusive de guerrilha rural. Era um momento de muita tensão. Eu me lembro hoje ainda que a primeira causa foi para um cidadão, pai de 8 filhos que trabalhava há cinco anos e o que ele ganhava era insuficiente para pagar os alimentos que ele adquiria no armazém da fazenda. Um dia cansado e os filhos precisando de escola, de comer, ele resolveu sair e matou um porco para servir de comida. O proprietário chamou a polícia e este individuo estava sendo processado por furto do animal. Essa foi a minha primeira defesa e eu me dei conta da necessidade de se defender uma Reforma Agrária. Era então uma tese quando eu estava em Curitiba no meio universitário e passou com esta experiência a ter uma ação mais contundente para mim, na medida em que eu vi o que representava a exploração do camponês na prática. Ele, sua família, ele sendo preso por tentar fugir da escravidão e sobreviver de alguma maneira. Portanto a vivência dos meus próximos anos vai consolidando esta experiência e a compreensão que eu tive. Essa experiência em Campo Mourão foi um pouco antes da entrada no teatro…

O objetivo maior era usar a arte como instrumento revolucionário, era assim que aqueles jovens e os intelectuais integrantes do movimento viam o teatro. A principal missão: tornar o povo consciente da sua realidade e fazê-lo se mobilizar para promover a mudança social, livre das injustiças sociais. Para Alcidino, alguns erros cometidos os afastaram do objetivo.

Eu acho o seguinte, que aquele teatro peca por estereotipar os personagens. Não são vivências individualizadas num contexto social, com as contradições de classes e os conflitos sociais. Nós na verdade fazíamos uma abstração da realidade e os nosso personagens não tinham estrutura psicológica. Era muito mais uma abstração teórica. Acho que esse era o ponto fraco como teatro.

Fora o meio mais politizado, até se tornava um pouco incompreensível o que nós queríamos dizer. Tinha muito mais sentido no meio operário peças como “Eles não usam Black Tie” que conta as contradições, que narram os conflitos dentro de uma família. Acho mais útil como instrumento de conscientização do que o nosso teatro, que era claramente pedagógico e ao mesmo tempo com estas categorias abstratas retiradas de uma análise política e não da própria realidade onde os personagens estariam inseridos.

Era muito mais para aprofundar o nosso engajamento e a necessidade de utilizar o teatro como recurso de mobilização política. Muito melhor que fazer discurso. Muito mais dinâmico e mais interessante.

Desta experiência inicial, Alcidino conta que já durante a ditadura, ele teve a oportunidade de reviver o teatro político, adaptado para outros contextos.

Eu acho que foi uma experiência tão rica que ainda tentamos reviver esta experiência de teatro amador em diferentes contextos, como método de agitação política. A necessidade de elaborarmos textos foi muito mais resultante da necessidade em Cubatão, na Alemanha e posteriormente também na Argélia, quando na época do exílio. A própria realidade ditava a necessidade de uma adequação para cada um dos contextos. Era um processo longo de escrever, reescrever, apresentar leituras e novamente discussões do que seria o teatro, de Brecht, a necessidade de aperfeiçoamento. Neste sentido, foi sobretudo muito rico na Alemanha onde nós tínhamos a participação de alemães que eram solidários conosco, exilados do Brasil, e que também, ajudavam no reescrever estes textos logicamente influenciado com a experiência deles.

A função social da arte, existe?

Eu acredito que você não faz revolução com a arte, mas ela pode contribuir e muito para conscientização. E hoje ainda você tem mais recursos, cinema, televisão, internet que sem dúvida nenhuma pode focar os problemas sociais que tem que ser explicitados. E a arte é um meio rico, mais apaixonante.

Vídeo: Tulio Viaro – Fotos: Gilson Camargo – Entrevista: Ana Carolina Caldas

entrevista com ana carolina caldas – programa enfoque – tv educativa/pr – 08/02/10

O Programa Enfoque, da TV Educativa, entrevistou Ana Carolina Caldas sobre o documentário a respeito do teatro político na Curitiba dos anos 60. Ana Carolina relatou como se deu a idéia de traduzir uma pesquisa acadêmica em documentário, já que o enredo principal é inspirado na dissertação de mestrado da entrevistada. Falou também como foi descobrindo os personagens desta história ainda pouco conhecida na cena cultural curitibana, além de relatar os bastidores das entrevistas já realizadas, como por exemplo, com o poeta Ferreira Gullar. Confira.

entrevista com euclides coelho de souza e adair chevonicka – 05/02/10

Euclides Coelho de Souza era um jovem estudante de Engenharia da Universidade Federal do Paraná em 1959 e já ocupava no Partido Comunista o cargo de Secretário da Juventude. Foi neste momento que o teatro entrou na sua vida. Tudo começou quando a advogada comunista, dra. Terezinha Garcia, lhe trouxe um recorte de jornal com a peça “Patria o Muerte”, sobre a Revolução Cubana – recém escrita no Rio de Janeiro por Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha. Terezinha o convenceu a chamar a juventude “já metida em teatro” para encenar o texto em praça pública. De fato, Euclides arregimentou não só estudantes, como artistas e intelectuais que foram se integrando neste movimento que começou como Teatro do Povo em 1959, e depois, para se tornar independente da relação com o Partido Comunista se transformou na Sociedade de Arte Popular. Em 1961, inicia-se um momento mais institucionalizado do grupo, quando se integram a onda nacional dos Centros Populares de Cultura da Une que chegam ao fim com o Golpe Militar em 1964.

Euclides não era ator e pouco sabia do manejo dos bonecos que tempos depois o transformaram no conhecido titeriteiro “Dadá,” do Teatro de Bonecos Dadá. E o que poucos sabem é que o nome Dadá, que o tornou conhecido, era o apelido de Adair, sua esposa, que é personagem importante desta história. Desde a década de 1960 é sua parceira no mundo em que foram descobrindo, criando e recriando: o da Arte como instrumento de conscientização política, de formação e principalmente, neste caso, de realização dos seus sonhos pessoais.

A residência do casal em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, abriga no andar térreo um pequeno teatro, pouco utilizado ultimamente. Equipamentos de som, luz, bancos e cadeiras para crianças dividem espaço com os bonecos atrás do palco, todos ali montados, guardados, a espera do próximo espetáculo. Lá se vão alguns anos desde que Dadá juntamente com a esposa e parceira de trabalho deixaram o Bosque Gutierrez que abrigava o famoso “Teatro de Bonecos Dadá”, que o consolidou como um dos principais titeriteiros da cidade. Os seus títeres fizeram parte da infância de muita gente por aí, e pudemos testemunhar durante a entrevista, que ainda fazem parte das lembranças e do cotidiano de Euclides e Adair. Cercado de bonecos, Euclides nos relatou como eles entraram na história do teatro político da Curitiba dos anos 60, nos relatou passagens engraçadas, como o dia em que ele teve que virar Fidel Castro em praça pública: “foi quando virei ator” e nos falou também dos amigos e parceiros, como Walmor Marcelino, que segundo Euclides “era o mais culto entre nós e começou a dar idéias, de Sartre, Camus… todo aquele existencialismo de que ele era fã…”. Adair que assistia nos bastidores a entrevista, aos poucos, foi alinhavando alguns pedaços desta história e nos contou belíssimas passagens, principalmente no que diz respeito à relação entre a arte, a educação e a política. Ao final da entrevista, como uma das boas lembranças que guardam dos tempos do Teatro de Bonecos Dadá, o casal titeriteiro reviveu à nossa frente outra dupla inseparável: Belarmino e Gabriela!

Como se originou este movimento do “teatro político” em Curitiba?

EUCLIDES: Na verdade isso começou com a invasão americana em Cuba; e então, como reagir? Os jornais, na maioria reacionários, não falavam nada sobre Cuba. Tinha uma advogada no Partido Comunista, a Terezinha Garcia, que era metida assim com os intelectuais, chegou um dia para mim e me disse: “Olha, li no “O Semanário” uma peça de teatro chamada “Pátria o Muerte”, do Vianinha, vamos montar esta peça!” Montamos a peça na sede do Partido Comunista. Um cara conseguiu um caminhão para gente ir em cima e apresentar na rua. E tinham muitos artistas que trabalhavam com o Maranhão, que era do Teatro dos Estudantes do Paraná e era da base do partido. O que eu fiz? Eu era o secretário da Juventude do Partido. Falei com o Secretário Geral e disse a ele: Vou chamar todos eles e colocar aqui. Veio todo mundo e começamos os ensaios. Eu que era apenas o coordenador daquilo tudo passei a ator. Na peça tinha o Fidel Castro e o cara que ia fazer o Fidel brigou com o diretor. Faltando dois dias para estrear a peça o rapaz foi embora. Eu fui a vítima e tive que ser o Fidel. Tinha pelado o cabelo, estava sem barba… lá vou eu ser o Fidel Castro, o que me valeu alguns dias de cadeia só por isso (…)

Então, assim que começou, ninguém dali fazia teatro. Vivia no meio, mas, não era artista e tal. Entre nós tinha a Marisa que era mais de teatro e o Walmor Marcelino. Ele nos foi apresentado pela Terezinha Garcia; estava vindo do Rio Grande do Sul, onde estudava Filosofia e eles dois propuseram fazer uma Associação. Era antes Teatro do Povo e passou a ser chamada Sociedade de Arte Popular. E o Walmor, que era o mais culto entre nós começou a dar idéias, de Sartre, Camus… todo aquele existencialismo de que ele era fã…

… fizemos um livro ouro. Mas nosso livro ouro só podia ser feito a lápis, porque chegava no fim do dia a gente ía tomar chopp lá na Guairacá e apagava, colocávamos mais um zero e de 20 passava para 200. Pois, quando a gente chegava na frente de um deputado e ele via que o cara tinha dado 20, ele dava 30. Mas se via 200, era outra coisa. Acabou que o livro ouro fez sucesso e nós conseguimos montar a peça de novo.

Fizemos em um dia só a peça “Subterrâneos da Cidade” do Walmor, para o dia do trabalho. Fizemos no Teatro Guaíra, que naquele tempo era só cimento. E depois fizemos “Os Justos” de Albert Camus. Uma peça revolucionária na Rússia e o Walmor fez uma coisa brilhante conosco. Ao lermos a peça tinha um personagem, o materialista, que ele acaba colocando na nossa peça bem mais reacionário que o cristão. Mudavámos os textos… porque no CPC nós éramos desaforados!

E o Walmor Marcelino? Me fala um pouco mais dele…

EUCLIDES: Eles, do Partido Comunista, pegavam um pouco no pé do Walmor Marcelino porque ele era existencialista. Um dia chegou o Dr. Jorge Karam que era um dos três chefes aqui do partido e falou assim para mim: “Euclides, você está em má situação. Esse rapaz é existencialista.” Eu disse: “Nós sabemos, mas nós não vamos trabalhar só com comunista. Porque não tem tantos assim para fazer peça de teatro. Temos que ir com quem está colaborando. Vamos também colocar nosso temas, nossas peças.” Mas, o Walmor acabou ficando, convivendo com os comunistas deste jeito… ele só foi embora quando formamos o Centro Popular de Cultura, no final em 1962. Teve um momento até chegar ao CPC da Une que paramos as atividades, houve um esvaziamento.

Como é que o movimento chega na formação do Centro Popular de Cultura da Une?

EUCLIDES: Um belo dia eu estava tomando chopp na Guairacá. Entra o Marco Aurélio Garcia, que hoje trabalha lá com o Lula. Na época vice presidente da UNE, que tinha vindo para uma reunião do Partido Comunista aqui no Paraná. E ele na mesa, com um povo conhecido do partido, me perguntou o que eu fazia. Falei que fazia teatro mas que o grupo tinha acabado. Aí ele fala: “estamos eu e Aldo Arantes fundando o Centro Popular de Cultura da UNE no Rio de Janeiro, não quer ir pra lá?” Eu falei: “tá aqui minha maletinha, tô indo!” Fui embora para o Rio e chegando lá tive uns probleminhas, claro, com uns menininhos filhinhos de papai da curriola do Vianinha! Mas, tinham outros caboclos bons, da pesada. Eles lutaram para eu entrar numa tal de UNE Volante. Eu participei então da primeira UNE Volante que correu o Brasil inteiro. O Jango nos deu um avião para nós fazermos esta subversão. Não é para rimar não, mas foi a verdade. Estávamos fazendo parte de uma grande onda nacional! Para você ter uma idéia, o disquinho produzido pela UNE “Canto ao Povo” vendeu mais que a Divina, que fazia sucesso na época, e vendia rápido…

… mas já num segundo momento, o pessoal do CPC que tinha viajado pelo Brasil, conhecido a cultura brasileira, viu que não dava mais para continuarmos fazendo o que estávamos fazendo. Aquilo de texto panfletário era para comício… um exemplo foi em São Luis do Maranhão quando o Vianinha vai fazer a esquete da peça escrita no CPC da UNE , que era o “Não tem imperialismo no Brasil”, o pessoal ficou olhando… ele de roupa assim comum, apenas com a cartola do Tio Sam… daqui a pouco desce o Boi com umas oitocentas pessoas batendo matraca… daí não tinha como competir!

Quando acabaram as viagens, todo mundo voltou para fundar os CPCs locais junto com as UPES. Eu voltei designado para fundar o CPC do Paraná. Que era como agora um Ponto de Cultura. Para os locais, o objetivo era fundar CPCs pelos municípios.

Resumindo, o que foi o Centro Popular de Cultura?

EUCLIDES: Eu não quero ser saudosista e nem reacionário, mas, quero dizer que não houve um movimento cultural que tivesse a força que o CPC teve em apenas três anos. A juventude brasileira, a juventude artística e aqueles que estavam fazendo cursos que não gostavam foram deixando para entrar no CPC. Era um local que chegava ali na porta, perguntava se dava para entrar e já pegava um personagem. O Flavio Migliaccio, por exemplo, era porteiro do Teatro de Arena e ai o Boal olhou, olhou … só menino gordinho, bonito e de olhos azuis, não dava pra fazer o Zé da Silva. Olhou para o porteiro: “Vem cá você, é o próprio Zé da Silva.” O CPC tinha isso também, de não discriminar ninguém… e outra coisa, eram 24 horas de trabalho, não foi feito na brincadeira tomando chopp na Guairacá! O Carlinhos Lyra dormia debaixo da mesa da UNE… era ele e o Chico de Assis, ficavam fazendo música e dormiam ali mesmo. O Jango deu avião por que não tinha mais jeito, tinha uma União Nacional dos Estudantes nos cornos dele e todo um movimento cultural. Ele deu porque aquilo tudo já tinha muita força… o Vianinha no Arena fez o que fez porque tinha uma classe média paulista politizada e que íam ver aqueles espetáculos…

Existia muita polêmica e ainda existe quando se analisa este movimento político cultural no que se refere à relação entre estética e política…

EUCLIDES: Era assim que acontecia no CPC da UNE. Reunia aqui nós cinco e aí: “que peça vamos fazer hoje? Vamos fazer sobre Roberto Requião?” Aí faziamos peça sobre Roberto Requião, não tinha conversa fiada. Na representação não dava tempo de ter tantas imagens. Na nossa peça “Patria o Muerte” que usávamos as plaquinhas, era porque não dava para montar uma peça subversiva com personagem shakeasperiano. Era impossível! Então quem era puta, era puta e estava escrito na placa do personagem. Fidel Castro também com a sua plaquinha. O povo Já sabia quem era quem. E o que nos interessava era agitar o problema da invasão dos americanos em Cuba. Não que nós dispensássemos a parte bonita…. mas a forma dependia do conteúdo.

E a história do CPC aqui no Paraná com a alfabetização de adultos, como se deu?

EUCLIDES: Naquele momento o governo João Goulart começou a fazer a campanha nacional contra o analfabetismo e as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação fizeram convênios. Então, mesmo os governos reacionários começaram a chamar o Paulo Freire. E até mandaram me chamar; a Secretaria de Educação daqui. Porque fizeram uma audiência para iniciar a campanha com coordenadores de educação de vários municípios e chamaram nós do CPC. Quem fez a palestra foi Paulo Freire. Eram duas horas nesta primeira etapa. Sei que quando terminou a professorada toda saiu correndo, foram para a Secretaria de Educação que ficava ali pertinho e falaram: “Não voltamos, ele é comunista.” Logo o Paulo Freire, o mais cristão que esta revolução já teve! Depois do intervalo, elas não voltaram e ficaram lá sete caras idiotas olhando para o Paulo Freire, todos nós do CPC. Falamos para ele. “Você pode falar qualquer coisa que já estamos convencidos. Vamos para o pau e não tem conversa!” Mas ele na palestra para as professoras foi meio violento… eu me lembro que ele falou: “Se não sair por bem esta revolução nós faremos como um parto com um bisturi. Cortamos a barriga da mãe e tiramos de qualquer maneira este método de alfabetização.”

… aí as mocinhas da Secretaria não sabiam desenvolver o método. E descobriram que tinha um cara que andava de chinelo e bebendo cachaça na Rua XV que sabia. Era eu. Até que elas faziam bonito ensinar lá a palavra ti-jo-lo. Mas, quando chegava na parte social da palavra, que era a palavra geradora, não sabiam… não sabiam fazer a interação com os alunos, que era este o método. Então eu chamei a Adair e outra menina que também era professora para dar esta parte, só que nunca funcionou na hora de escrever. Acabou o espetáculo, acende a luz e vamos escrever. Não porque éramos ruins, mas o método furava. Passava a ser igual a qualquer outro método… pode ser que com o tempo fossem sendo descobertos alguns segredos para melhorar, mas, eu passei a ser o coordenador de Alfabetização de Adultos. Acabei deixando no CPC o Teatro de Adultos para outra pessoa tocar.

Foi aí na parte da educação que você começa ter maior participação, Adair?

ADAIR: Eu era professora primária no Colégio Julia Wanderley e era formada pelo Instituto de Educação. Tinha uma amiga, a Miriam, que era formada em Geografia, amiga desde adolescência. Aquelas amigas que a a gente conversa sobre a vida, sobre perspectivas, sobre o que é válido para gente. Vimos no jornal que ia ter um curso de teatro no Guaíra… eu nunca tinha visto teatro, quem dirá teatro de bonecos. Eu disse “Vamos fazer o curso pra gente ver o que é esse tal de teatro.” E chegamos as duas no CPC. Para nós, era um ambiente fascinante. Porque tudo aquilo que a gente criticava… eu chegava a rezar para que Deus me fizesse igual a todo mundo… porque eu não conseguia aceitar certas coisas… mas, de repente entro num ambiente que todo mundo era igual a mim, todo mundo falava, tinha dúvidas, criticava. Foi muito fascinante. Eu sempre tive bastante habilidade manual, tanto que na Escola Normal eu que preparava as aulas de todo mundo. Aprendi a fazer o boneco e a roupa do boneco, mas não sabia da mecânica, de como fazer um espetáculo, que repertório levar. O Euclides criou um curso do CPC no Teatro Guaíra e trouxe o Giani Rato para a parte do teatro e também a Helena Sanches e o Joel Barcelos para a parte dos bonecos. Neste curso foram vários estudantes, professoras. Daí tentamos fazer um grupo, mas não sabíamos nada, nem texto pra montar tínhamos…

… daí que a Helena consegue este curso na Escolinha de Teatro no Rio de Janeiro para o Dadá aprender com uns titeriteiros argentinos, o Ilo Krugli e o Pedro. Foi aí que a gente começou a desenvolver o teatro de bonecos. Foi aí que começou o meu envolvimento com o CPC.

Como a gente era professora e eles íam lançar o projeto de alfabetização de adultos, então esta parte eu dominava bastante, a parte didática mesmo. E as primeiras montagens que fizemos de teatro no CPC, a gente fez muito para que eles pudessem entrar em duas favelas para iniciar a alfabetização. Era difícil você entrar na favela sem uma justificativa. Tinham raiva, diziam que todo mundo ia lá só em época de eleição… descobrimos então que a gente levando o teatro para crianças entrava com facilidade na favela e começava a ser simpático. As crianças vinham, as mães também, e foi mais fácil para eles montarem os cursos de alfabetização. Depois eu continuei com os bonecos para o resto da vida.

EUCLIDES: Aquelas peças nós levávamos para entrar na favela e para tirar as palavras geradoras. Nós descobrimos na época, por nós mesmos, que o analfabeto, aquele homem operário, limpador de privada ou catador de papel, o boneco podia chamar ele de analfabeto. Fosse você da universidade chamar ele de analfabeto, você não entrava nunca mais na favela. E o boneco gritava “Você não sabe nem escrever!!” Então, o teatro de bonecos é bem entendido pelo povo e pelas crianças. Tanto que hoje eu digo “não é teatro infantil”, é teatro familiar. Diz um titeriteiro ai que só muda a linguagem.

E como é que fica tudo isso com a instauração do Golpe Militar?

EUCLIDES: Nós tinhamos nosso centro, estava cheio dos projetorzinhos do método de alfabetização e uns cinquenta filmes da Tchecoslovácquia sobre bonecos. Tinha tudo, livros de arte, cartazes. Morava eu lá no porão e as vezes quando acabava muito tarde dormiam outras pessoas. Quando houve o golpe eu estava no DCE fazendo a resistência, uma das maiores resistências que teve. O exército já tinha cercado o DCE todo. Tinha uma peruana que morava na Casa das Estudantes, ela nos colocou, eu e a um amigo para dentro da casa, no telhado, fomos escorregando ate o outro lado da rua. E nunca mais. Só soube que eles entraram na sede do CPC porque foram pegar o cara que morava na casa mesmo. E daí, já viu, porão de comunista sempre tem alguma coisa. Será que não está cheio de bomba ali dentro? Vamos abrir. Quando abriram, era o Centro Popular de Cultura com tudo. Levaram tudo.

Para você, qual é a função social da arte?

EUCLIDES: A arte serve para politizar. Um cara perguntou para o Lênin “Como é que eu viro comunista?” E ele disse: “Pela sensibilidade”. O que é que arte dá ao ser humano? A sensibilidade. Daí você vai estudar história, economia, ler Mao Tse Tung… mas, depois que você já tem a sensibilidade.

Vídeo: Tulio Viaro – Fotos: Gilson Camargo – Entrevista: Ana Carolina Caldas

entrevista com ferreira gullar – 14/01/10

Entrevista com Ferreira Gullar, em sua residência, no Rio de Janeiro. Gullar foi um dos diretores do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (1962-1964) e falou sobre a sua atuação na época, sobre o momento histórico, os objetivos do movimento e a sua avaliação sobre o assunto nos dias de hoje.

Você foi um dos presidentes do CPC da UNE, até o final dele em 1964. Eu queria que você me contasse como você chegou até o CPC?

FG: Eu entrei para o CPC em 62, que tinha sido criado recentemente. O pessoal fez contato comigo em Brasília. Eu até ajudei a conseguir uma verba para UNE e para o CPC, através do Ministério da Educação e Cultura na época. A minha mulher, Teresa Aragão já fazia parte do CPC e fez essa ponte comigo através do Vianinha. Foi então que ele me convida a escrever uma espécie de Cordel que servisse de elemento narrativo de uma peça que ele pretendia escrever sobre a Reforma Agrária. Acertamos isso, eu fiz o poema que é o “João Bora Morta Cabra Marcado para Morrer”. A peça não foi escrita, mas daí já começou a colaboração e eu comecei a participar das reuniões e participar do CPC. E, no ano seguinte eles me escolheram como presidente do CPC pelo fato de que eu já era um nome conhecido e que isso poderia ajudar o CPC a penetrar em certas áreas mais culturais que ainda eram fechadas para eles.

E de que forma o CPC se organizava? Como vocês conseguiram se desenvolver em áreas como cinema, literatura, teatro, pois afinal vocês chegaram a fazer um filme, o “Cinco Vezes Favela” e também organizaram um Festival de Musica Popular Brasileira.

FG: Ninguém ganhava nada no CPC, ninguém era remunerado. Então toda despesa que o CPC tinha, era a Une que tinha uma verba e cedia uma pequena parte ao CPC para fazer iniciativas como estas, que de algum modo ajudavam o trabalho político da UNE. O filme foi feito assim com um mínimo de recursos… um dos filmes era “Couro de Gato” ,do Joaquim Pedro, que foi feito por ele mesmo.

Como foi organizado o Festival de Musica Popular Brasileira?

FG: Veja, a Teresa Aragão é quem tinha contatos com os músicos, com o pessoal do samba. Era carioca, freqüentava as escolas e desfiles de carnaval, desde garoto ela tinha esta ligação. Depois que nós nos casamos nos íamos às escolas, nos ensaios. E ela trouxe este contato para o CPC e depois o CPC era um grupo de voluntários. Que se envolveu na idéia do festival. Como ninguém ganhava nada, todo mundo colaborava e queriam que as coisas desse certo. De modo que as coisas não ofereciam grandes dificuldades e de outro lado os artistas tinham prazer de trabalhar conosco. Pois sabiam que aquilo não era uma coisa comercial e era feito com interesse político e cultural.

O CPC era um órgão cultural da UNE? Existia uma polêmica de que um se utilizava do outro. Como você explica o que foi o CPC?

FG: O CPC nasceu de uma dissidência do Teatro de Arena que nasceu para ser o teatro proletário, mas não era. Porque a uma certa altura os próprios membros do Arena. Estamos fazendo teatro sobre operário para uma platéia burguesa. Não tem operário na platéia. O Vianinha era o principal autor desta critica e ele queria que o Teatro de Arena mudasse, que o Teatro de Arena não tivesse bilheteria. Mas isso era inviável. Quando ele viu que era inviável, saiu do Teatro de Arena, procurou contato com a UNE para que ele pudesse realizar as iniciativas dele em teatro, para que a UNE ajudasse de alguma maneira. E ela deixou bem claro que não queria dinheiro, retribuição nenhuma. As primeiras peças que ele fez aqui na URCA, na faculdade, foram feitas com ajuda da UNE. Para que ele não tivesse bilheteria, ele teria que ter apoio de alguma instituição, mesmo porque tinham despesas com a estrutura da peça, com os adereços, etc. A idéia de se juntar com a UNE era conveniente para os dois, pois o CPC passaria a ter um apoio mínimo econômico. E a UNE tinha o CPC para contar na sua ação política. Por exemplo, ia ter uma manifestação na faculdade tal, e o CPC abria a manifestação com um espetáculo, ou um musical ou um esquete. E depois disso criaram-se CPC na Bahia, em São Paulo, em Minas e assim foi… e como isso ampliava a ação política da UNE.

Aproveitando que você falou sobre os CPCs pelo Brasil que foram se formando pelo Projeto UNE Volante, que ao mesmo tempo debatia Reforma Universitária e quando havia ambiente favorável, formava o CPC. Que amplitude isso teve e que importância isso teve para você?

FG: Por que como o CPC tinha dado certo no Rio, nós acreditávamos que havia sido uma experiência exitosa, achávamos que isso podia ser feito em todo o Brasil. Mas não podíamos nós aqui do Rio fazer isso. O mais eficaz seria que cada capital ou cidade fizesse o seu. E, a Une Volante foi o instrumento para a criação desses CPcs. Chegava no lugar e o Vianinha explicava o que era o CPC, sua finalidade e como funcionava o nosso. Mas cada um iria inventar o seu CPC de acordo com as suas circunstâncias e as suas possibilidades. Por exemplo, na Bahia preponderava muito mais a música, no Rio preponderava o teatro. Mas basicamente a posição política era idêntica.

Vocês na época defendiam como tese do CPC, o que chamavam de cultura popular revolucionária. Inclusive a distinguiam do que se conhecia como cultura popular propriamente dita. Neste sentido, eu pergunto o que o CPC e os CPcs pelo Brasil queriam? Qual era o seu objetivo?

FG: Basicamente o CPC tinha como objetivo a Revolução Social e a longo prazo instaurar o socialismo no Brasil. Ninguém tinha ilusão que isso ia acontecer no ano seguinte. Não era uma coisa assim: estamos batalhando aqui para no prazo de tantos dias ou meses chegarmos a isso. Tínhamos consciência destas dificuldades, mas tínhamos a necessidade de levar as idéias do socialismo e do anti-imperialismo para o maior número de pessoas possíveis. Essa era a idéia do CPC. Na medida em que eu vou difundindo na juventude e no povão, a consciência que o país é explorado, que as desigualdades sociais podem ser superadas, que a justiça social é possível e que o socialismo no futuro é o regime que poderia dar ao país outra condição de vida. Era esta a idéia. Agora, existiam também as circunstâncias imediatas, da política imediata. Aqui no Rio, tinha o governo Lacerda, que era um governo de direita e repressor contra as atividades da esquerda. Então, a gente peitava o Lacerda, fazia esquete na rua o denunciando. Prendiam gente do CPC, depois soltavam. Existia então a luta imediata, que era a defesa do João Goulart. Por exemplo, quando a gente viu que o golpe se preparava, tínhamos a assistência do Partido Comunista…. o Marco Abramovich era do partido quem acompanhava o CPC. Mas o partido não dirigia o CPC, mas o que o Marcos fazia era nos informar o que estava acontecendo no plano político, pois nós não éramos políticos. Não sabíamos o que estava acontecendo em Brasília, nos gabinetes secretos da conspiração… O Partido quando obtinha informações nos trazia até para orientar o nosso trabalho. Por que assim a gente resolvia “vamos atacar isso assim por que o risco está sendo esse, o caminho dos golpistas é esse…”

Então era mais um movimento nestes momentos de agitação e propaganda política. Quero neste sentido entrar na discussão e polemica que existia da estética versus política. Um dos membros deste movimento em Curitiba, o Walmor Marcelino escrevia nos jornais da época e escreveu numa determinada oportunidade o seguinte: “O teatro deixa de ser o malabarismo técnico dos diletantes, para ser o teatro revolucionário com a sua visão clara das questões fundamentais do homem.” E você escreve o livro “Cultura posta em questão” que faz esta análise e defesa também desta tese. Gostaria que você falasse sobre este tema.

FG: A minha questão não era exatamente igual a do Carlos Estevam Martins que escreveu o Manifesto do CPC. A minha visão é mais aberta que a dele. De qualquer maneira, acreditava-se que através do teatro, do cinema, da arte a gente poderia ajudar a conscientizar as pessoas, fazê-las compreender a verdadeira situação deste país e o que era precisa fazer para mudar isso. Este era o verdadeiro propósito. (3) Então a arte era vista como um instrumento para nós chegarmos a esta nova sociedade. Através do esclarecimento do povo até chegar lá. Então, a questão estética ficava num plano secundário, a coisa prioritária não era fazer uma bela peça ou um belo poema. Era fazer uma peça que tivesse eficácia política. Mas aí foi o que eu contei que aconteceu na Praia do Pinto. (4) Nos fomos para lá pra fazer um espetáculo comício, representar um esquete antiimperialista, lá na Favela da Rocinha. Quando chegamos lá os homens e mulheres se retiraram, foram embora para dentro de casa e nós ficamos só com as crianças em volta da gente. O Vianinha com chapéu de Tio Sam na cabeça… denunciar imperialismo americano para crianças de 5 anos, faveladas ainda por cima! Quando eu observei aquilo, me chamou atenção, que alguma coisa estava errada… Ai eu me lembrei que no Sindicato dos Bancários nós tínhamos ido uma semana antes para apresentar uma peça nossa e que praticamente só a diretoria do Sindicato ficou para assistir o espetáculo, com mais meia dúzia de pessoas que eram todos de esquerda. Isso aconteceu no Sindicato dos Metalúrgicos também, era festa de aniversário do sindicato. Daí nego tocando samba e tal… dai quando apresentaram “agora vamos apresentar aqui um espetáculo do CPC da UNE…” daí quando começou o espetáculo foi todo mundo embora, foi lá tomar cerveja…Ai eu resolvi abrir esta questão lá em uma reunião nossa. Falei que alguma coisa estava errada, pois estávamos fazendo pregação política de esquerda para o pessoal de esquerda, o resto vai embora. Algo está errado! Aí o Vianinha concordou comigo, falou “vamos ver como é que a gente faz, de fato você tem razão…” Estávamos bem nessa discussão quando veio o golpe. Acabou tudo, o prédio da UNE foi incendiado, abriram inquérito policial militar contra os membros do CPC….

…e mais tarde, então decidimos criar o Grupo Opinião para continuar o nosso trabalho artístico cultural e político. Só que em outras circunstâncias, aquilo não era mais o CPC. Era teatro com bilheteria como Vianinha antes não queria, mas teve que se render a realidade. E, também a consciência de que tem que fazer bom teatro. Não tem que fazer mau teatro, por que não é assim que vamos conquistar o povo. Então, vamos para a Favela da Rocinha ou na Praia do Pinto alfabetizar as pessoas… Isso é que a gente tem que fazer na favela. E na alfabetização levar a consciência política para eles. Mas não querer saltar etapas. Tanto que antes do Plano de Alfabetização do Goulart nós já tínhamos começado o trabalho…. E no Opinião fizemos teatro de qualidade, sem o sectarismo de antes. Porque a gente também aprendeu com o golpe, que o sectarismo não nos conduz a grandes coisas.

Uma avaliação que foi feita então é que era possível fazer política através da arte sem o didatismo e nem a subordinação da estética?

FG: Eu acho que se nós continuássemos mudaríamos o rumo, não tanto quanto no Opinião, porque ali nós tínhamos um teatro com bilheteria, produção cênica e tudo mais. Isso o CPC não tinha condições de fazer pela própria natureza, fazíamos na rua, em cima de caminhão, mas certamente o tom seria outro.

Qual é a tua avaliação sobre este movimento? Ele deixou que tipo de legado para a história da cultura brasileira?

FG: Embora o meio de conduzir a questão política tenha sido equivocada, mas de qualquer maneira fecundou uma geração, a geração do Chico Buarque, do Caetano, foi fecundada pelo CPC. A atividade do CPC acabou influindo, dando uma consciência de Brasil, de nação, de sociedade para a geração que veio em seguida.

Um dos lemas do CPC era “chegar ao povo”. O CPC chegou ao povo?

FG: Não, não chegou. Por todas estas razões que já falamos. Porque não é por aí… eu pessoalmente acho que dificilmente a arte leva consciência política a massa. Você influi no Chico Buarque que é um jovem estudante que está aberto para as coisas, você influi na mocinha que está começando sua vida e está aberta para isso. Agora, o cara que não é universitário, não estudou, mal sabe como ganhar sua vida, com uma família pobre, numa casa que não tem livros, não tem recursos, é muito difícil achar que vai mudar a cabeça dele. Não vai. Então, o certo é você fazer bom teatro, boa poesia, boa música, e com isso você vai influir em quem você pode influir. È uma simplificação achar que se eu não influir diretamente no proletário, que a sociedade não vai mudar. Não! Eu influo no fulano, que influi no beltrano…. Tem que entender que o processo social de transformação é uma coisa muito complexa e muito demorada. Se contar, que nós jamais chegaremos à sociedade justa. Nós vamos chegar a uma sociedade melhor, vamos conquistar coisas. Mas tem que saber que é preciso ter paciência em conduzir as coisas e quando a gente é jovem, não tem, e, sobretudo quando a gente é sectário, também não tem.

Muitos chamam de um momento mais ingênuo, romântico. Tem um autor, o Daniel Pécaut, que escreve que na década de 60 os intelectuais participavam de uma “doideira conscientizante”. Você não acha que falta isso hoje por parte dos intelectuais e artistas?

FG: Mas, você vai falar o que para as pessoas? Vai falar sobre o socialismo? O socialismo já acabou…. Enfim, os momentos são diferentes. O CPC é de 62, a Revolução Cubana de 59. O clima da América Latina era outro. Aquilo que aconteceu em Cuba, que PE metade sorte, e metade circunstâncias específicas de Cuba, que é do tamanho do Rio de Janeiro. Não é o Brasil com 100 milhões de habitantes. Eram visões bem intencionadas, mas ingênuas. A maioria das pessoas não toma conhecimento dos problemas da sociedade. È uma ilusão. Não é a toa que o Presidente Lula tem 80% de aprovação. Por que o cara bota o bolsa família e ai não querem mais saber o que ele pensa!

No “Cultura posta em questão” você escreve que a cultura popular era tomada da consciência da realidade. E hoje você não acredita mais que isso seja possível através da arte?

FG: Veja, eu escrevo na Folha de São Paulo e frequentemente estou colocando questões políticas e tentando esclarecer, do meu ponto de vista, questões que eu acho que são importantes e urgentes. Mas eu não tenho a ilusão de que eu vou mudar o país com isso. Apenas estou dando a minha contribuição mínima que alguém vai ler. Alguém vai discordar, mas alguém vai concordar! Abre-se a discussão.

Existe Função Social da Arte?

FG: Veja bem, a primeira função social da arte é a arte mesma. Porque a arte, em primeiro lugar ela amplia a vida das pessoas, ela dá alegria, ela enriquece a vida das pessoas, a sociedade é inventada, a vida é inventada, nós nos inventamos a nós mesmos, não arbitrariamente, mas, se eu tenho determinadas necessidades eu me invento na direção das minhas necessidades e se eu tiver capacidade eu vou avançar e tal e de uma maneira ou de outra eu me invento escritor, eu me invento jogador de futebol, eu me invento fotógrafo, eu me invento cineasta, jornalista. Então a vida, ela é inventada, a religião é uma invenção do ser humano porque ele necessita para responder as questões que não tem resposta. O mundo não tem sentido, a religião dá sentido ao mundo. Pra quem acredita na religião as coisas estão explicadas de alguma maneira. Por que é que existe o mundo? Não tem resposta. Por que é que existe algo ao invés de nada? Não tem resposta. A ciência e os cientistas não têm resposta. Mas, Deus criou o mundo e acabou-se, tá respondido, ta certo? Então a arte foi uma das coisas que o homem criou pra inventar o seu mundo, porque o ser humano é um ser cultural, ele não é um ser estritamente natural. Ele nasce da natureza, mas, ele vive no mundo da cultura. Quem vive na natureza é macaco, onça, jacaré. O homem vive no mundo da cultura. A cidade é inventada pelo homem, é uma coisa complexíssima, imaginou quanta coisa existe, quanto equipamento existe pra essa cidade funcionar? É uma invenção extraordinária do ser humano, onde ele vive. É o mundo dele, que ele criou. Então a arte é parte desse mundo. Ela não é a verdade, ela não tem por função dizer a verdade verdadeira que ninguém viu, pelo contrário, o Picasso diz: “a arte é a mentira mais verdadeira que a verdade”. É mentira quando o Drummond diz: “Como aqueles primitivos que carregam consigo o maxilar inferior dos seus mortos, eu te carrego comigo tarde de maio” é mentira, mas, é lindo né! Então a função da arte, o cara lê isso ele fica feliz, a vida dele é mais rica. E melhor se ele pode mudar a vida das pessoas. Quando tinhamos uma ditadura e fizemos a peça “Se Correr o Bicho pega, se ficar o bicho come”, nós caprichamos nela, era uma coisa que denunciava o regime, mas era ao mesmo tempo bonita, era engraçada, era rica. Então pode fazer as duas coisas. A arte, a função dela não é uma única função, mas, basicamente ela faz parte da construção do mundo imaginário de que o homem necessita pra viver, pra existir, pra construir a sua vida.

Você escreveu o poema “João Borá Morte, cabra marcado para morrer” que me aprece representa bem o que era entendido então como arte naquele momento. Depois, no exílio você escreve Poema Sujo. Gostaria que você explicasse estes momentos através destas duas produções.